工業旅游

工業旅游的興起,正是這一轉型趨勢的生動體現。它不僅代表著旅游業態的創新,更體現了傳統企業在現代產業體系中對自身價值的重新發現與塑造。“工業+旅游”的模式,已然成為連接歷史與未來、工業與文化、生產與消費的重要紐帶。

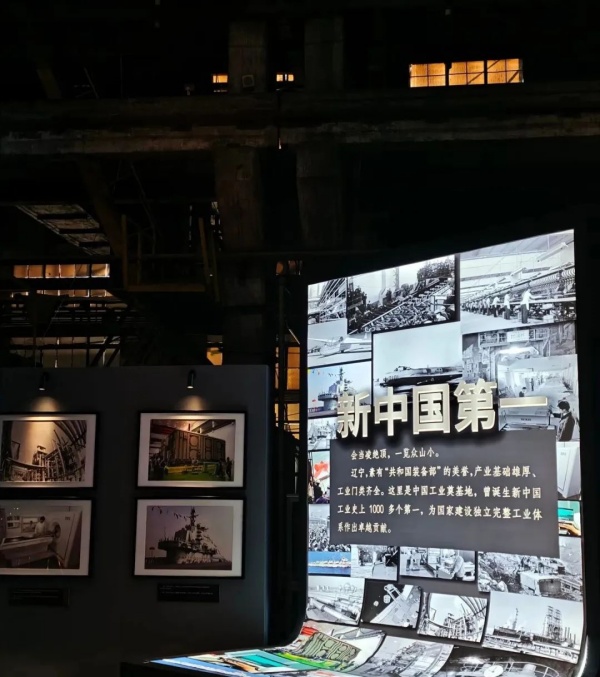

工業旅游博物館

文明演進與技術革命的立體對話

在人類技術革命的壯闊圖景中,工業文明始終是推動社會形態嬗變的核心引擎。當歷史進程邁入以創新為主導、數字為支撐、綠色為導向的發展階段,工業旅游博物館正以獨特的敘事邏輯,成為解碼技術革命基因、培育未來創新生態、構建文明對話平臺的關鍵載體。這座超越物理邊界的智慧場域,通過活化工業遺產、重構技術認知、創新體驗范式,在時空交織中搭建起連接工業文明基因與未來生產圖景的認知橋梁。

歷史縱深

工業文明的立體解碼

工業旅游博物館的基因可追溯至大機器生產時代的文明覺醒。當蒸汽動力突破人力極限,人類首次以系統性協作的方式將自然能量轉化為改造世界的力量。早期的工業遺產保護實踐,本質上是對新興文明形態的自覺認知——那些鐫刻著使用痕跡的機械構件、記錄著生產數據的原始臺賬、凝結著集體智慧的工藝流程,不僅是物質存在的實體,更是承載著技術突破、管理創新、社會變革的精神容器。

在工業文明初期,博物館的闡釋邏輯聚焦于機械原理的直觀呈現:巨型齒輪組展示動力傳遞的精妙,老照片定格勞動場景,原始圖紙勾勒技術演進的脈絡。這種呈現方式如同工業文明的標本切片,讓參觀者得以窺見生產力發展的物質基礎。隨著電氣革命的到來,闡釋維度發生根本性轉變,開始關注組織變革的深層邏輯,通過還原流水線作業場景、展示科學管理文檔,解構工業化背后的社會變革密碼。

當人類邁入信息革命與智能革命交織的新紀元,博物館的敘事框架實現質的飛躍。現代呈現方式不再滿足于靜態陳列,而是通過全息投影復原智能工廠運作場景,運用數字孿生構建虛擬研發實驗室,讓參觀者在沉浸式體驗中感知無人化生產流程、智能調度系統。這種動態闡釋使工業文明的發展脈絡從線性敘事轉變為立體網絡,每個技術節點都成為連接過去與未來的認知節點。

技術融合

創新驅動的具象化表達

技術變革不是抽象的概念,而是滲透在工業生產全鏈條的創新實踐。工業旅游博物館通過技術融合的設計,將這種變革轉化為可感知、可互動的體驗場景。在材料科學領域,納米級晶體結構的動態模型與3D打印金屬構件形成跨尺度對話;在能源轉型板塊,光伏矩陣發電數據流與氫能制備分子動畫構成能量轉換的視覺交響;在智能制造領域,機器人精準操作演示與AI決策過程展示,共同詮釋人機協同的生產新范式。

這種技術融合不僅體現在呈現手段上,更貫穿于運營生態。通過物聯網技術,展品信息可實時更新;區塊鏈技術的應用,為每件工業遺產建立不可篡改的數字檔案;5G+邊緣計算的部署,使遠程專家能夠實時解答專業問題,形成虛實融合的知識網絡。這些技術應用本身,已成為技術發展的鮮活注腳,參觀者在體驗過程中,既是知識的獲取者,也是技術演進的參與者。

文化重構

從生產空間到精神場域

工業旅游博物館的價值重構,本質上是將物質生產空間轉化為精神生產場域的過程。傳統認知中,工廠是創造物質財富的場所,而現代博物館則賦予其文化再生產的使命。這種轉變體現在三個維度:

勞動美學的升華:通過藝術化處理工業元素,將機械的剛勁線條轉化為審美對象。焊接火花在數字媒體中重現為光的舞蹈,流水線韻律節奏被解構為現代音樂元素,產業工人動作經慢鏡頭處理后展現出力量與秩序的和諧之美。這種美學轉化使工業文明從功能導向轉向價值導向,讓參觀者在審美體驗中理解技術背后的文化邏輯。

創新文化的培育:設置"未來車間"互動區,參觀者可運用數字建模工具設計個性化產品,通過3D打印即時驗證創意,在"設計-制造-反饋"的閉環中體驗創新全流程。這種參與式設計打破了觀眾與展品的界限,讓每個人都能成為工業文明的創造者。博物館還構建"技術決策實驗室",模擬企業技術升級的決策場景,參觀者需要權衡投資成本、環境影響、社會效益等多重因素,在虛擬董事會中做出戰略選擇,培養系統思維能力。

生態理念的滲透:在認知動線中嵌入生命周期評估系統,通過大數據可視化展示產品全周期環境影響。這種"碳足跡"的具象化呈現,使可持續發展理念從抽象概念轉化為可計算、可比較的認知框架。

教育模式

從知識傳遞到思維啟蒙

在知識爆炸的時代,工業旅游博物館的教育功能已超越簡單的知識灌輸,轉向思維方式的塑造。通過設置"技術決策實驗室",模擬企業技術升級的決策場景:參觀者需要權衡投資成本、環境影響、社會效益等多重因素,在虛擬董事會中做出戰略選擇。這種情境化學習使抽象的技術決策過程變得可觸摸、可反思。

博物館還構建了"技術史-現實-未來"的三維教育框架。在歷史維度,通過年輪式呈現呈現關鍵技術突破的時間脈絡;在現實維度,引入工業大數據平臺,實時顯示全球制造業的關鍵指標;在未來維度,運用情景規劃法展示不同技術路徑的可能圖景。這種時空交織的敘事方式,培養參觀者的系統思維能力和戰略眼光。

全球視野

工業文明對話的數字平臺

技術發展具有顯著的全球性特征,工業旅游博物館正演變為跨文明對話的數字樞紐。通過構建"全球工業文明基因庫",運用自然語言處理技術,對世界各國工業遺產進行語義標注和關聯分析。參觀者可在虛擬空間中漫游不同文明的工業圖景:英國曼徹斯特的紡織機械、德國魯爾區的鋼鐵架構、美國底特律的汽車生產線、中國長三角的智能工廠,這些工業文明的碎片在數字空間中重組為人類技術發展的共同敘事。

博物館還發起"未來工業公民"全球計劃,通過元宇宙平臺連接各國青少年,共同設計符合可持續發展目標的技術解決方案。這種跨文化協作不僅培育具有全球視野的創新人才,更在技術倫理層面構建人類命運共同體的價值共識。

未來圖景

無限演進的工業文明生態

站在創新驅動發展的潮頭,工業旅游博物館正突破物理空間的限制,向"無邊界博物館"形態演進。通過增強現實技術,城市中的工業遺存可隨時變身移動展廳;利用腦機接口技術,參觀者的思維活動可直接與展品產生互動;基于量子計算的平臺,能夠模擬千萬種技術發展路徑,為決策提供前瞻性參考。

這種演進本質上是在構建工業文明的"元宇宙",其中每個數字孿生體都是可編輯、可擴展、可進化的。當參觀者調整某個技術參數時,整個虛擬工業生態將產生連鎖反應,這種動態演化的特性使博物館成為永不過時的知識發生器。

工業旅游博物館的終極價值,在于它構建了一個理解工業文明、參與技術變革、塑造未來圖景的立體場域。在這里,鋼鐵與代碼共舞,歷史與未來對話,每個參觀者都成為工業文明基因的傳承者與創新者。當創新驅動的浪潮奔涌向前,這座沒有終點的博物館,正以文明解碼者的姿態,書寫著人類技術發展的永恒史詩。

LaNUBE{IA} 是一個位于瓦倫西亞 CaixaForum 的高度參與性的體驗式展覽,旨在讓人們深入了解人工智能的基本概念以及這項技術如何被應用于各種教育項目。它不僅是一個展示空間,更是一個促進討論和辯論的平臺。

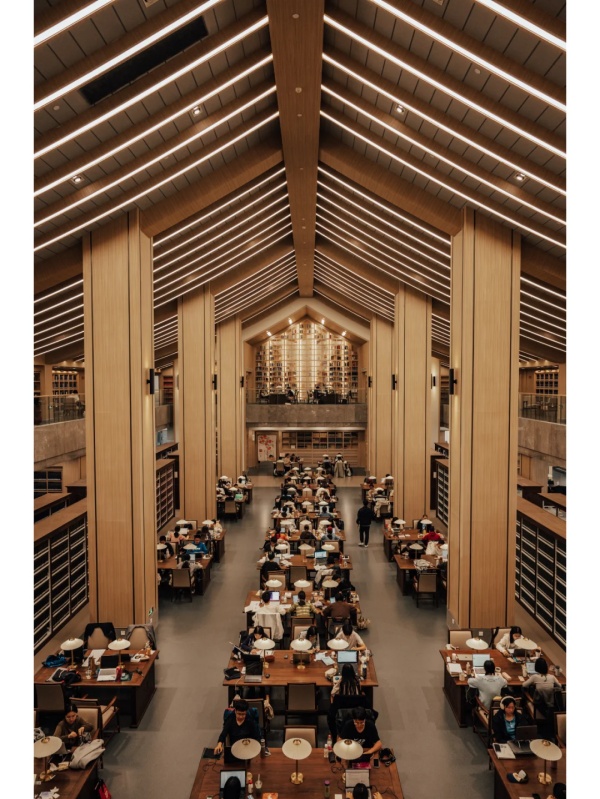

走進浙江大學圖書館,撲面而來的不僅是書香,更是一場空間設計的盛宴。作為一家專注于圖書館空間設計的公司,我們有幸深入探訪這座知識的殿堂,從專業角度解讀其設計理念和空間魅力。

隨著2024年的尾聲漸近,展廳業經歷了一段充滿激情與挑戰的旅程。這一年里,我們見證了國際局勢的動蕩,盡管復蘇跡象初現,但平衡發展之路依舊漫長。對于中國而言,雖然前三季度GDP增速有所放緩,但由于經濟規模龐大,即便是微小的增長也意味著巨大的市場潛力和發展機遇。

2025年早春,黃河咽喉岸畔春寒料峭、乍暖還寒,德州黃河文化展廳內卻已涌動起“文化”的春潮。經過改造提升的黃河文化展廳,已然煥新呈現在我們眼前,那條承載德州治黃記憶的“紅心一號”吸泥船,承載著前輩們的智慧和“紅心一號”精神,在歷史的長河中劈波斬浪向我們駛來,在新時代講述著新的敘事。

鄭州商都遺址博物院,這座承載著厚重歷史與璀璨文明的專題遺址博物館,靜靜地坐落于鄭州這片古老而又充滿活力的土地上。它不僅是一座博物館,更是一座連接過去與未來的橋梁,引領著我們穿越時空,探尋早商文化的奧秘。博物院的整體建筑充滿了創意與深意。建筑外觀以抽象的幾何造型呈現,仿佛是古文明的天然屬性與現代設計的完美融合。那斜面、斜線元素的運用,如同破土而出的文物,散發著磅礴的氣勢,讓人一眼便能感受到商代文明的深厚底蘊。而整體建筑與城垣的緊密結合,更是將博物院巧妙地融入了商城遺址公園之中,使得歷史與自然、人文與景觀在這里得到了完美的統一。

國內設計的展陳設計借鑒參考比較普遍,很多設計造型用了一次又一次,樂此不疲。今天小編找了找近年來展廳設計里被借鑒的比較多的十大造型。僅供初學者參考娛樂。不足之處請多指教哈哈!歡迎補充。

重慶寸灘國際新城展示中心,它不僅僅代表著寸灘最新規劃的展示窗口,而是凝聚兩江新區寸灘精神、代表重慶在新一輪發展中城市態度的前瞻性地標。

成都科學館以“星云狀”建筑外觀為核心意象,占地面積約9.2萬平方米,總建筑面積5.96萬平方米,其造型如振翅欲飛的星際巨艦,銀色金屬屋面在日光下折射出流動的光澤,宛如宇宙塵埃凝聚而成的動態星云。

在2024年11月6日這個金秋送爽的日子里,上海這座國際大都市再次迎來了全球矚目的盛事——第七屆中國國際進口博覽會(以下簡稱“進博會”)。作為世界上首個以進口為主題的國家級展會,進博會不僅是中國對外開放的重要窗口,更是全球企業展示創新成果、拓展國際市場的絕佳平臺。在本屆進博會上,資生堂,這一享譽全球的美妝巨頭,連續第六年參展,并以一個全新的面貌——“資創園”,驚艷亮相6.1號消費品館,為全球觀眾帶來了一場關于美的盛宴。